イベントレポート | 富士山のふもと、富士吉田市で「FUJI TEXTILE WEEK 2023」が開催。地場のテキスタイル産業をアートとデザインで魅せる、布の芸術祭

2023.12.01

ハタオリ(機織り)のまちである山梨県富士吉田市で、布の芸術祭「FUJI TEXTILE WEEK(フジテキスタイルウィーク) 2023」が2023年11月23日(木・祝)〜12月17日(日)に開催されている。

提供:FUJI TEXTILE WEEK 2023

提供:FUJI TEXTILE WEEK 2023

CONTENTS

伝統地場産業をどう観光に、そして未来に繋げていくか?

3回目となる今年のテーマは、「Back To Thered / 糸への回帰」。「アート展」では、使われなくなった旧糸屋や工場跡地を舞台に、国内外11組のアーティストがテキスタイルをテーマに制作展示が行われていた。一方の「デザイン展」では、明治・大正時代にこのエリアで織られていた織物”甲斐絹(かいき)”を紐解くアーカイブ展示、そして地域の職人と発注者とのビジネスマッチングを生むための場が設けられていた。

内覧会の様子

それにしてもサブタイトルの「布の芸術祭」というネーミングの美しさよ。富士山を背景に鮮やかなテキスタイルが町に広がっていく情景が目に浮かぶようだ。

提供:FUJI TEXTILE WEEK2023

古くは江戸時代、この地域は気候や土壌の性質などの影響で農耕に適さない土地であったことから、織物産業における養蚕・紡績・染色・織りを担う産地となった。このまちの強みは、薄くて軽い生地の中に落とし込めるその高い技術。富士山の湧き水で鮮やかに染め上げ、ふんわりとして質感に織り上げる技は、世界でも最上級といわれている。江戸時代から「郡内縞」や「甲斐絹(かいき)」など高級絹織物の産地として全国に知られ、戦後は傘地やネクタイ地など多品種生産をする織物産地として発展してきた。

そして稼いだ金はどこへやら……ではないが、かつて関東屈指の歓楽街として栄えた“西裏”も昭和の風情を残している。日本で発生した景気拡大現象であるガチャマン時代には、200店舗の飲み屋が軒を連ねていたそうだ。織物で稼いだ金はほとんど酒に消えていったという、なんとも昭和らしい話も残されている。現在もまだ数十軒が営業を続けている。

池田杏莉、津野青嵐、清川あさみ、ユ・ソラなど。地域の魅力を掘り起こす現代アート

前置きが少し長くなったが、アート展とデザイン展について少しずつ紹介していきたい。

旧山叶の工場跡地

旧山叶の工場跡地は、元々鉄鋼第一次製品卸業を扱っていた商社。地上約9m、幅約20mの広大なスペースにネリー・アガシ氏による巨大なテキスタイル作品が展示されていた。テキスタイルに落とし込まれたのは、工場跡地のファサードの柄。カナダから来た彼らがこの地を訪れ知った歴史と組み合わされている。空間に流れる音は、この地域で拾った音をサンプリングしたもの。機織工場の音、労働の音、雨の音、建物と自然を往復しながら地域の音を制作した。アーティストの作品ももちろんだが、織物産地の歴史が詰まった展示会場そのものにも見ごたえがある。

ネリー・アガシ《mountain wishes come true》

屋上に登ると、空にたなびく白い布の群れが富士山を背景に置かれている。破棄されるマテリアルを使用して制作するジャファ・ラム氏による作品だ。

ジャファ・ラム《あなたの山を探して》

なぜ富士山が見えにくくなっているのか? その理由は、海外旅行客だ。実はこの町には、年々海外旅行客が増えている。商店街から見える富士山を撮影するシャッタースポットが、SNSを通して世界的に有名な場所となっているのだ。歴史のある織物産業の町と観光に訪れる海外旅行客の対比。彼らにもこの地場産業にも目を向けてほしいという願いを込めて、神様のような存在の富士山をあえて布で隠すという行為で伝えているのだ。

ジャファ・ラム《あなたの山を探して》

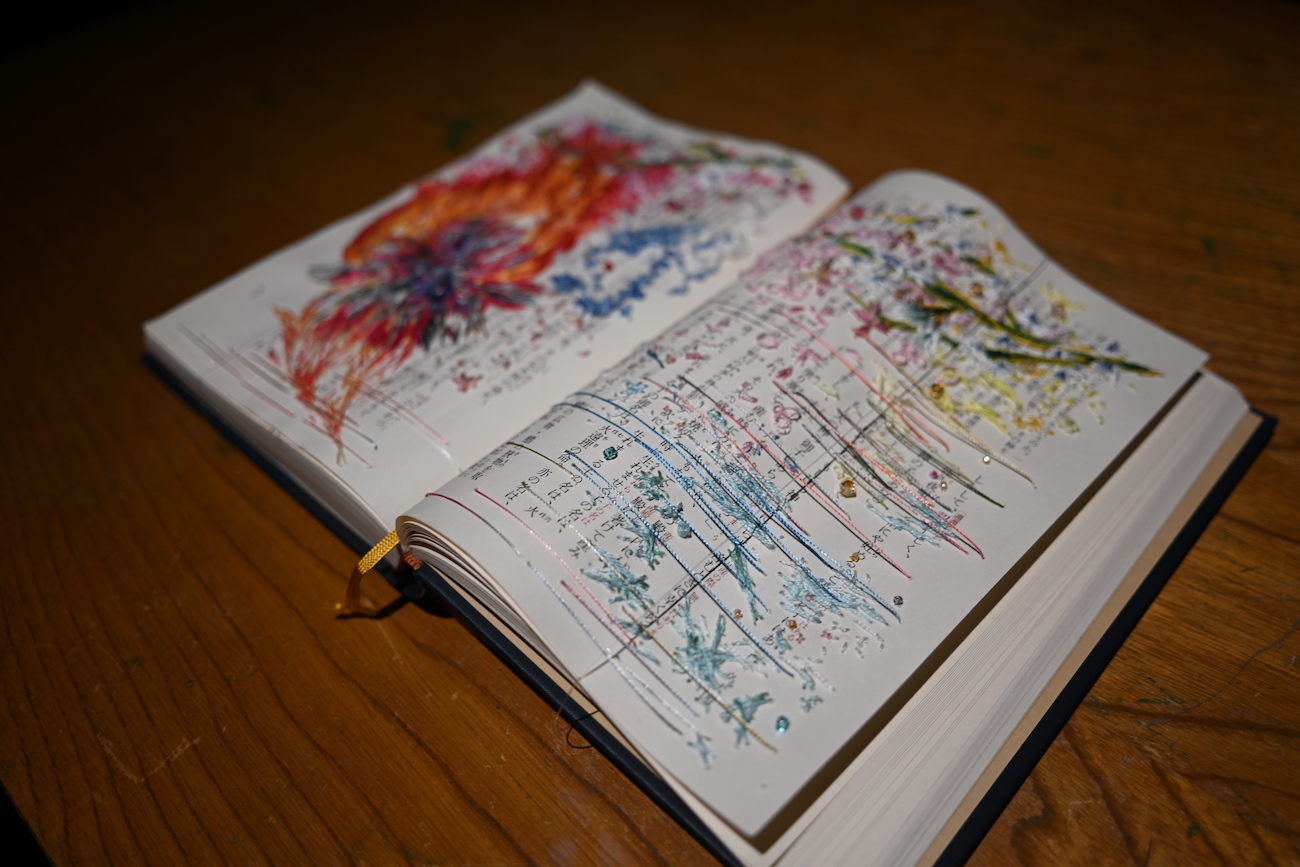

プリント作家の工房「KURA HOUSE」を開放した展示では、清川あさみ氏の新作も見ることができた。

清川あさみ《わたしたちのおはなし》

書籍や物語を描いたグラフィックに、伝統織物技術である“先染め”で刺繍を施している。先染めとは、糸を染めてから織ることで、色鮮やかで高級感のある柄を織ることができるというものだ。作品はまさにセレンディピティ。アーティストからのはからいで、珍しく額装無しでキャンバスのみでの公開となっているため、その糸感も間近で見ることができるだろう。

清川あさみ《わたしたちのおはなし》

歴史を紐解き、今へと産業をつなげるデザイン展

アートギャラリーFUJIHIMUROでは、今はなき甲斐絹の歴史を紐解く展示「甲斐絹(かいき)をよむ」が行われていた。

「甲斐絹(かいき)をよむ」の展示風景

「甲斐絹(かいき)をよむ」の展示風景

写真家、詩人、研究者という3名の読み手により、甲斐絹の紹介や甲斐絹の絵柄をピックアップして解説したもの、甲斐絹の物語を詩に落とし込んだものなどさまざまな角度から読み込まれていた。当時、羽織の裏地として人気を博した甲斐絹は、層により表現された奥行きのある絵柄で物語性を備えていた。

江戸時代に贅沢禁止令が出たことで広がった文化で、文楽などでも知られてきた。面白いのが、裏地には意味やストーリーがさまざまな記号により込められている部分。羽織を脱いだ時にちらりと見えるその絵柄を、見たものが読み解く。なんとも粋ではないか。織物は何かを伝えるメディアであり、媒介だったのだ。

過去ばかりではなく今も見ている。旧田辺工場では、「MEET WEAVERS SHOW 2023」と題して、織物の展示兼受発注展も行われていた。現在もこの地でものづくりを続けている織物業者や職人による、高品質で魅力的な織物を一覧することができた。今回は多種多様な商材の中から特に服地をピックアップ。

生地のタグに、生地単価や最低ロット数なども書かれているので一目瞭然。MEET WAVERSというサイトも秀逸で、感覚的に生地を見て選べるので選びやすいだけでなく、その会社がどんな生地が織れるかコストや 納期目安をも知ることができるシステムになっているのでマッチングしやすい。生地を求めている人はぜひ見てほしい。

一度で終わらない、足を運びたくなる産地に

池田杏莉《それぞれのかたりて / 在り続けることへ》

顧剣亨《Map Sampling_Fujiyoshida》

伝統織物産業と現代アートが織りなす「FUJI TEXTILE WEEK 2023」。3回目の今回、現代アートという視点が加わったという。これには美術評論家の南條史生氏によるキュレーションが活きていた。また訪れて感じたのは一見静かな町が持つポテンシャルの高さだ。それは産業のみを指しているのではなく、運営メンバーも指している。事務局メンバーはこの地域に惹かれた移住者やものづくりに携わるものがほとんどだ。富士吉田市役所とも距離が近く、一つの方向に向かって動いているプロジェクトだと感じた。

スタジオ ゲオメトル《Changes of the Mountain》

提供:FUJI TEXTILE WEEK2023

魅力的な地場産業は、風土は町並みにも繋がり、町の雰囲気を形成し、地域に染み込んでいる。産業が育まれる町は風土を感じる観光地にもなり得る。イベントはきっかけのひとつにすぎないので、展覧会が終わっても安心してほしい。毎月第3土曜日には織物工場が開かれて工場見学もでき、10月頃にはハタオリフェスティバルという別イベントも実施されている。地域産業に触れることは旅の目的になる。

開催概要

FUJI TEXTILE WEEK 2023

日時:2023年11月23日(木)〜12月17日(日)

※期間中の月曜日 休館

開館時間:10:00 – 16:00(各会場への入場は15時30分まで)

会場:山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

料金:1,200円 ※高校生以下無料

チケット事前購入:Peatix, ArtSticker

詳細:https://fujitextileweek.com/